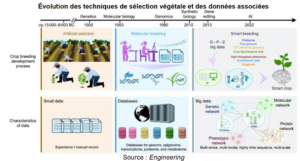

Des chercheurs de l’Académie des sciences agricoles et forestières de Pékin (BAAFS) retracent l’évolution des techniques de sélection variétale et abordent les orientations à venir, en s’appuyant sur une revue de littérature.

Au début du XXe siècle, la sélection variétale a été théorisée, avec les principes de la génétique mendélienne relatifs à la transmission des caractères d’une génération à l’autre. Des essais de croisements contrôlés, au champ, ont permis d’enregistrer les premières données portant sur les caractéristiques des plantes.

Fin du siècle, les progrès de la biotechnologie, combinés au développement de la bio-informatique, ont ouvert la voie à l’amélioration moléculaire. En plus du séquençage du génome de plusieurs espèces, des bases de données dites « multi-omiques », obtenues à différents échelons cellulaires (ARN, protéines, biochimie, etc.), ont été constituées, permettant de mieux appréhender la complexité du fonctionnement biologique des cultures. En parallèle, l’essor de l’imagerie et des technologies d’acquisition (capteurs, drones) ont fourni en temps réel un grand nombre d’informations sur les caractéristiques des plantes et leurs environnements, tout au long de la croissance végétative. Le concept de « sélection 4.0 » ou de « sélection intelligente » apparaît alors en 2018. Reposant sur la convergence de plusieurs technologies arrivées à maturité (biologie moléculaire, biotechnologie, technologies d’acquisition, science des mégadonnées, intelligence artificielle), elle permet d’enregistrer, d’analyser et de prévoir les relations complexes entre des données génétiques, biologiques, phénotypiques et environnementales.

Actuellement, plusieurs projets de recherche, principalement aux États-Unis, en Europe et au sein de grandes industries semencières, développent des solutions logicielles basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour le traitement de ces mégadonnées génotypiques, phénotypiques et environnementales. Par exemple, Monsanto utilise l’IA sur les données multidimensionnelles récoltées sur une centaine de leurs sites expérimentaux à travers le monde, afin d’établir des profils phénotypiques optimaux et de déterminer les stratégies d’hybridation les plus efficaces pour une obtention rapide.

Source : Engineering https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.11.034

Merci à CEP Lettre de Veille technologique 2025

|

Jérôme Lerbourg, Chargé de mission Veille technologique et normative, Bureau de la veille |